太陽と月の魔女のおすすめ本 第41回「運がよくなる月の習慣、太陽の習慣」松永修岳 [太陽と月の魔女のおすすめ本]

こんにちは。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第41回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

松永修岳著「運がよくなる月の習慣、太陽の習慣」(幻冬舎)です。

「もっともっと成功できる91の生き方術」

というサブタイトルがついています。

上の写真にはありませんが、

帯がまかれていて、そこには「幸せを引き寄せるのは夜と朝!」と。

そう、この本は幸運体質になるための手引書なのです。

この本を手に入れた動機は

無論、「月の習慣、太陽の習慣」、この部分でした。

だって私たち、太陽と月の魔女ですもの。

気になって当然でしょ。

ところが、いざ本を開いてみたら

そこに書かれていたのは、生活習慣を意識的に変えることで

幸運を引き寄せよう、というものでした。

月と太陽にかかわりのあるパートは、最初の2項だけ。

ところがね、月と太陽の項以外に書かれていることが

とても興味深い。

たとえば「頭のいい子はリビングで育つ」。

子どもに個室を与えず、リビングで過ごすようにさせるんですって。

勉強も趣味も遊びも、生活のすべてをリビングで。

すると家族や来客との会話が格段に増えて、脳が活性化するのだそうで。

あるいは「優先席には座らない」。

優先席は具合の悪い人が座る場所ですから、

シート全体がよくない気を吸い込んでいる。

座るなら、若くて活気に満ちた人が座ったあとの席がいい。

子どもたちがたくさん乗っている車両も、

エネルギーに満ちたスポットとなり、おすすめなんですって。

そんな日常生活に生かせる開運法が91個、掲載されているのです。

すぐに実行できるものばかりなので、

読了後には早速、実践してみたくなること間違いなし。

ちなみに、1日は月が支配する夜から始まるそうで、

夜のうちに玄関を掃除し、キッチンなどの後片付けをすると

気が活発になる朝には、そのよい気を十分に取り込めるのだとか。

そして太陽が支配する昼は、朝がとても大事で、

朝日が昇り始めてから1時間以内に外に出て、

朝日の昇るさまを見つめなさい、すると強運体質になれるとも。

著者の松永修学さんは、経営戦略コンサルタントにして、

空海密教の大阿闍梨。すごい修行をした方です。

そんな方の実体験に基づいた1冊は

手に取るに値するものでしょう。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第41回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

松永修岳著「運がよくなる月の習慣、太陽の習慣」(幻冬舎)です。

「もっともっと成功できる91の生き方術」

というサブタイトルがついています。

上の写真にはありませんが、

帯がまかれていて、そこには「幸せを引き寄せるのは夜と朝!」と。

そう、この本は幸運体質になるための手引書なのです。

この本を手に入れた動機は

無論、「月の習慣、太陽の習慣」、この部分でした。

だって私たち、太陽と月の魔女ですもの。

気になって当然でしょ。

ところが、いざ本を開いてみたら

そこに書かれていたのは、生活習慣を意識的に変えることで

幸運を引き寄せよう、というものでした。

月と太陽にかかわりのあるパートは、最初の2項だけ。

ところがね、月と太陽の項以外に書かれていることが

とても興味深い。

たとえば「頭のいい子はリビングで育つ」。

子どもに個室を与えず、リビングで過ごすようにさせるんですって。

勉強も趣味も遊びも、生活のすべてをリビングで。

すると家族や来客との会話が格段に増えて、脳が活性化するのだそうで。

あるいは「優先席には座らない」。

優先席は具合の悪い人が座る場所ですから、

シート全体がよくない気を吸い込んでいる。

座るなら、若くて活気に満ちた人が座ったあとの席がいい。

子どもたちがたくさん乗っている車両も、

エネルギーに満ちたスポットとなり、おすすめなんですって。

そんな日常生活に生かせる開運法が91個、掲載されているのです。

すぐに実行できるものばかりなので、

読了後には早速、実践してみたくなること間違いなし。

ちなみに、1日は月が支配する夜から始まるそうで、

夜のうちに玄関を掃除し、キッチンなどの後片付けをすると

気が活発になる朝には、そのよい気を十分に取り込めるのだとか。

そして太陽が支配する昼は、朝がとても大事で、

朝日が昇り始めてから1時間以内に外に出て、

朝日の昇るさまを見つめなさい、すると強運体質になれるとも。

著者の松永修学さんは、経営戦略コンサルタントにして、

空海密教の大阿闍梨。すごい修行をした方です。

そんな方の実体験に基づいた1冊は

手に取るに値するものでしょう。

太陽と月の魔女のおすすめ本 第40回「運玉」桜井識子 [太陽と月の魔女のおすすめ本]

こんにちは。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第40回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

桜井識子著「運玉」(東邦出版)です。

サブタイトル

「見えないけれど誰もが持つ 人生を左右する幸運の源」とあります。

ねぇ、なんだか心を惹かれませんか?

誰もが持っているんですってよ。

しかも人生なんて大変なものを左右してしまうものを、

私たちは皆、持っているんですって。

それは幸運の源泉になるものなんだとか。

なんてインパクトのあるサブタイトルでしょう!

著者の桜井識子さんは、言ってみれば霊能者。

幼い頃から霊や神仏と言葉を交わしていたそうです。

そのうえ長年の修行でさらにパワーアップ。

スピリチュアルな世界への水先案内人と言っていいでしょう。

で、この『運玉』という本には、豊臣秀吉の話が出てきます。

秀吉の墓地である京都・豊国廟を訪れた識子さんが秀吉と交信し、

教えられたことを綴っています。

そして秀吉のように百姓から天下を取るまでになった人が

その幸運・強運をどうやって手に入れたか。

その秘訣が書かれています。

その秘訣というのが、タイトルとなっている「運玉」。

これは誰しも持っていて、ただ育てていないだけ。

では育てるにはどうしたらいいか?

そもそも運玉って、何だろう?

…そんなことが述べられています。

そして実践してみると、確かに私にも運玉がある!

そして運玉は着実に育っていく!

本当は、この本をお読みになって理解していただきたいのですが、

それではこの魔女ブログの役割を果たせないので、

内緒でちょっとだけ…。

人は生まれた時から、小さなビーズ玉くらいの運玉を持っているんですって。

その運玉を錦の袋に入れ、大切に育てるのです。

あ、物理的に運玉があるのではなく、

あくまでも心の中で、の話です。

そして、ツイてるなぁと思ったときには錦の袋から運玉を取り出し、

「ありがとう、ありがとう」と撫でるのですって。

すると徐々に運玉は育ち、大きくなっていくのだとか。

この本には、運玉以外にもとても役に立つお話が書かれています。

どんな心持ちで日々を送ったら、よりよい人生になるか、そんなこと。

で、それを実践すれば、すなわち運玉が育っていく。

実はこの記事を書くまで、すっかり運玉の存在を忘れていました。

思い出したので、さっそく運玉を取り出して、

いい子いい子してあげましょう。

どのくらいに育っているか、とても楽しみです!

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第40回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

桜井識子著「運玉」(東邦出版)です。

サブタイトル

「見えないけれど誰もが持つ 人生を左右する幸運の源」とあります。

ねぇ、なんだか心を惹かれませんか?

誰もが持っているんですってよ。

しかも人生なんて大変なものを左右してしまうものを、

私たちは皆、持っているんですって。

それは幸運の源泉になるものなんだとか。

なんてインパクトのあるサブタイトルでしょう!

著者の桜井識子さんは、言ってみれば霊能者。

幼い頃から霊や神仏と言葉を交わしていたそうです。

そのうえ長年の修行でさらにパワーアップ。

スピリチュアルな世界への水先案内人と言っていいでしょう。

で、この『運玉』という本には、豊臣秀吉の話が出てきます。

秀吉の墓地である京都・豊国廟を訪れた識子さんが秀吉と交信し、

教えられたことを綴っています。

そして秀吉のように百姓から天下を取るまでになった人が

その幸運・強運をどうやって手に入れたか。

その秘訣が書かれています。

その秘訣というのが、タイトルとなっている「運玉」。

これは誰しも持っていて、ただ育てていないだけ。

では育てるにはどうしたらいいか?

そもそも運玉って、何だろう?

…そんなことが述べられています。

そして実践してみると、確かに私にも運玉がある!

そして運玉は着実に育っていく!

本当は、この本をお読みになって理解していただきたいのですが、

それではこの魔女ブログの役割を果たせないので、

内緒でちょっとだけ…。

人は生まれた時から、小さなビーズ玉くらいの運玉を持っているんですって。

その運玉を錦の袋に入れ、大切に育てるのです。

あ、物理的に運玉があるのではなく、

あくまでも心の中で、の話です。

そして、ツイてるなぁと思ったときには錦の袋から運玉を取り出し、

「ありがとう、ありがとう」と撫でるのですって。

すると徐々に運玉は育ち、大きくなっていくのだとか。

この本には、運玉以外にもとても役に立つお話が書かれています。

どんな心持ちで日々を送ったら、よりよい人生になるか、そんなこと。

で、それを実践すれば、すなわち運玉が育っていく。

実はこの記事を書くまで、すっかり運玉の存在を忘れていました。

思い出したので、さっそく運玉を取り出して、

いい子いい子してあげましょう。

どのくらいに育っているか、とても楽しみです!

太陽と月の魔女のおすすめ本 第39回「山海経(せんがいきょう)」高馬三良訳 [太陽と月の魔女のおすすめ本]

こんにちは。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第39回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

高馬三良訳「山海経(せんがいきょう)」(平凡社ライブラリー)です。

まずはAmazonに記載された文章を転載しましょう。

『中国古代の地理書「山海経」。

各地の山脈や国々、そこの草木、鳥獣をはじめ鬼神や怪物の記述など、

中国の古代神話を知るうえで貴重な書である。

語り継がれてきた古代の人々の見方、考え方がよくわかる。』

そう、この本は地理書なのです。

地理書と言えば、どの方角には何があり…、などといったことが書かれているはず。

ところがこの「山海経」にかかれているのは

ひたすら妖怪ばかり。

いえ、妖怪の姿をした神様や異国人、異境人でしょうか。

どこどこの北にはこんな山々が連なり、

その向こうには、こんな風体の人々が住まい、

このような神がおわす、などといった記述が、

実に延々と、この本の最初から最後まで、あるのです。

ここにアップした表紙を見てください。

この本のために色をつけたようですが。

青い生き物は、馬のような、獅子のような体を持ち、頭がふたつ。

赤いほうは、虎のような体に、人面、頭にはたくさんの顔がついています。

尻尾はふさふさで、足は6本!

これらをしげしげと眺めているだけでも、面白い。

鬼神、草木、鳥獣、虫、魚が数多く記されていますが、

その挿絵はまるで子供が描いたかのような、稚拙なものが多い。

実は、そこもまた「山海経」の魅力です。

解説を、あの水木しげるさんが書いてらっしゃるのですが、

「山海経」を

「歴史と地理と風土記と妖怪絵巻をいっしょくたにしたような辞書」と定義しています。

そして「山海経」に描かれた存在たちは

日本の妖怪のルーツとなっている可能性も語っています。

私は時折、この本をパラパラとめくり、

気になる挿絵を見つけては、ふふふ…と笑い、

その説明書きとなる本文を読んでは、ほおぉ…と納得する。

そんな形で親しんでいます。

妖怪好き、神様好きな方は是非ご一読なさってはいかがでしょう。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第39回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

高馬三良訳「山海経(せんがいきょう)」(平凡社ライブラリー)です。

まずはAmazonに記載された文章を転載しましょう。

『中国古代の地理書「山海経」。

各地の山脈や国々、そこの草木、鳥獣をはじめ鬼神や怪物の記述など、

中国の古代神話を知るうえで貴重な書である。

語り継がれてきた古代の人々の見方、考え方がよくわかる。』

そう、この本は地理書なのです。

地理書と言えば、どの方角には何があり…、などといったことが書かれているはず。

ところがこの「山海経」にかかれているのは

ひたすら妖怪ばかり。

いえ、妖怪の姿をした神様や異国人、異境人でしょうか。

どこどこの北にはこんな山々が連なり、

その向こうには、こんな風体の人々が住まい、

このような神がおわす、などといった記述が、

実に延々と、この本の最初から最後まで、あるのです。

ここにアップした表紙を見てください。

この本のために色をつけたようですが。

青い生き物は、馬のような、獅子のような体を持ち、頭がふたつ。

赤いほうは、虎のような体に、人面、頭にはたくさんの顔がついています。

尻尾はふさふさで、足は6本!

これらをしげしげと眺めているだけでも、面白い。

鬼神、草木、鳥獣、虫、魚が数多く記されていますが、

その挿絵はまるで子供が描いたかのような、稚拙なものが多い。

実は、そこもまた「山海経」の魅力です。

解説を、あの水木しげるさんが書いてらっしゃるのですが、

「山海経」を

「歴史と地理と風土記と妖怪絵巻をいっしょくたにしたような辞書」と定義しています。

そして「山海経」に描かれた存在たちは

日本の妖怪のルーツとなっている可能性も語っています。

私は時折、この本をパラパラとめくり、

気になる挿絵を見つけては、ふふふ…と笑い、

その説明書きとなる本文を読んでは、ほおぉ…と納得する。

そんな形で親しんでいます。

妖怪好き、神様好きな方は是非ご一読なさってはいかがでしょう。

太陽と月の魔女のおすすめ本 第38回「運がよくなる日本のしきたり」小泉茉莉花 [太陽と月の魔女のおすすめ本]

こんにちは。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第38回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

小泉茉莉花著「運がよくなる日本のしきたり」(三笠書房・王様文庫)です。

著者の小泉茉莉花さんは、そう、言わずと知れた月の魔女です!

![[揺れるハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/137.gif) 月の魔女・小泉茉莉花

月の魔女・小泉茉莉花

仲間の内輪褒めはどうかとも思いましたが、

私・太陽の魔女マリィはとても楽しく読んでいるので、

ぜひ皆様にもお勧めしたいと、取り上げた次第。

サブタイトルとして

「楽しい おいしい 開運歳時記」と謳っています。

そのサブタイトル通り、各季節のイベントにはどんなことをして、

何を食べて、そして、どんな理由で開運するのか、なんてことが書かれています。

たとえば1月。

お正月には歳神様をお迎えして、新年の幸福を祈ります。

そのためには前年暮れのうちから門松、しめ縄飾り、鏡餅などを準備します。

門松は、歳神様が迷うことなく我が家にいらしていただくための目印。

しめ縄飾りは、神聖な場所であることを示すものであり、

歳神様が安心して降りてきてくださるために。

鏡餅は、歳神様へのお供えであると同時に、

我が家にいらっしゃる間の座布団みたいなもの。…と。

そして、初日の出、お年玉、おせち料理、初詣…と続きます。

豆知識としても面白いし、

第一、私たちは何故、いろんな行事を生活に取り入れているのか

その理由がよくわかります。

1月のお正月から順を追って12月の大晦日まで、

各行事が網羅されているし、

干支や、季節の和菓子や、そういったコラムもまた楽しめる読み物!

ぜひ、ご一読くださいませ!

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第38回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

小泉茉莉花著「運がよくなる日本のしきたり」(三笠書房・王様文庫)です。

著者の小泉茉莉花さんは、そう、言わずと知れた月の魔女です!

仲間の内輪褒めはどうかとも思いましたが、

私・太陽の魔女マリィはとても楽しく読んでいるので、

ぜひ皆様にもお勧めしたいと、取り上げた次第。

サブタイトルとして

「楽しい おいしい 開運歳時記」と謳っています。

そのサブタイトル通り、各季節のイベントにはどんなことをして、

何を食べて、そして、どんな理由で開運するのか、なんてことが書かれています。

たとえば1月。

お正月には歳神様をお迎えして、新年の幸福を祈ります。

そのためには前年暮れのうちから門松、しめ縄飾り、鏡餅などを準備します。

門松は、歳神様が迷うことなく我が家にいらしていただくための目印。

しめ縄飾りは、神聖な場所であることを示すものであり、

歳神様が安心して降りてきてくださるために。

鏡餅は、歳神様へのお供えであると同時に、

我が家にいらっしゃる間の座布団みたいなもの。…と。

そして、初日の出、お年玉、おせち料理、初詣…と続きます。

豆知識としても面白いし、

第一、私たちは何故、いろんな行事を生活に取り入れているのか

その理由がよくわかります。

1月のお正月から順を追って12月の大晦日まで、

各行事が網羅されているし、

干支や、季節の和菓子や、そういったコラムもまた楽しめる読み物!

ぜひ、ご一読くださいませ!

太陽と月の魔女のおすすめ本 第37回「占いをまとう少女たち」橋迫瑞穂 [太陽と月の魔女のおすすめ本]

こんにちは。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第37回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

橋迫瑞穂著「占いをまとう少女たち」(青弓社)です。

まずは表紙をご覧ください。

あのMyBirthdayの表紙が、そのまんま、デザインされています。

サブタイトルは、雑誌「マイバースデイ」とスピリチュアリティ。

そして

「占いはなぜ女性を引き付けるのか?

雑誌「マイバースデイ」の変遷と社会的・文化的な背景を重ね合わせて読み解き、

1980年代から2000年代の少女と占いの関係性を浮き彫りにする」

というサイドコビーがあります。

あのMyBirthday…!?

そう、実業之日本社から発行されていた、あのあのMyBirthday です。

創刊された1978年から、休刊となった2006年までの30年近く、

少女たちの心の中にどっかりと棲み続けた占い雑誌です。

実はMyBirthday 創刊よりも一足早く、多分半年くらい前だったと思うのですが、

占いに力を入れた女性向け雑誌が、サンケイ出版より創刊されました。

「μ(ミュー)」です。

占い専門誌ではなかったこと、

ターゲット層がMyBirthdayよりもちょっとお姉さんだったこと、

他にも経営的な理由などもあったのでしょうが、

早々に、多分2年としない間に廃刊になってしまいました。

…などといったことを、どうして私が知っているのか?

そうです、まさにMyBirthday創刊前後に占い業界に入り、

占いライターとして仕事をスタートさせたのです。

そして、そののち、μ(ミュー)の編集長と1年ちょっとの間、

べた~っと一緒にお仕事をしていたから。

ですから、この「占いをまとう少女たち」が刊行された2019年、

すぐにこの本に飛びつきました。

もちろん私・太陽の魔女マリィだけでなく、

月の魔女・小泉茉莉花も同じです。

とりわけMyBirthdayに毎号、執筆していた月の魔女ですから、

感慨もひとしおだったのではないかしら。

前置きが長くなりました。

この本は気軽に読もうと思って、サクサクと読み進める本ではありません。

橋迫瑞穂さんは宗教社会学者。

ですから一般書とはいえ、軽い論文を読んでいるような感じ。

MyBirthdayという、少女たちに愛されてきた雑誌を通して、

占いとおまじない、そして宗教とのかかわりにまで言及されています。

創刊当初から年代順に、占い&おまじないの変遷、

そして読者である少女たちの受け止め方に触れています。

さらに、オウム真理教に代表されるような「宗教ブーム」の時代にも

なぜMyBirthdayは暴力の道へと走らなかったのかを考察。

なかなかにヘビィな本なのです。

私自身の仕事史と重なっているので、大変興味深く読みましたが、

宗教とどう関わったのか、あるいは関わらなかったのか、

それが最後の落としどころとなる構成には、ちょっとびっくり。

なぜって、占いと(あるいは、おまじない)と宗教とは

かなり近い所に位置しているけれど、

実際のところは宗教ではないのだ、と最初から認識していたから。

…いろいろなことを考えさせられる一冊でしたが、

ほんの小さなミスと思われる記述がいくつかありました。

たとえば、Sugar氏は鏡リュウジ氏の弟子である、なんてことですけど。

これ、違ってますから。

2人は仲良しだけれど、お弟子じゃありません。

まあ、これは枝葉末節であり、本書の体勢には全く問題ないことなので

読まなかったことにして。

何であれ、MyBirthdayという雑誌の変遷を通して、

私たちや、その頃少女だった女性たちがどう生き、どう考え、

そして占いとどうかかわってきたのかを考えるのにピッタリの1冊です。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第37回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

橋迫瑞穂著「占いをまとう少女たち」(青弓社)です。

まずは表紙をご覧ください。

あのMyBirthdayの表紙が、そのまんま、デザインされています。

サブタイトルは、雑誌「マイバースデイ」とスピリチュアリティ。

そして

「占いはなぜ女性を引き付けるのか?

雑誌「マイバースデイ」の変遷と社会的・文化的な背景を重ね合わせて読み解き、

1980年代から2000年代の少女と占いの関係性を浮き彫りにする」

というサイドコビーがあります。

あのMyBirthday…!?

そう、実業之日本社から発行されていた、あのあのMyBirthday です。

創刊された1978年から、休刊となった2006年までの30年近く、

少女たちの心の中にどっかりと棲み続けた占い雑誌です。

実はMyBirthday 創刊よりも一足早く、多分半年くらい前だったと思うのですが、

占いに力を入れた女性向け雑誌が、サンケイ出版より創刊されました。

「μ(ミュー)」です。

占い専門誌ではなかったこと、

ターゲット層がMyBirthdayよりもちょっとお姉さんだったこと、

他にも経営的な理由などもあったのでしょうが、

早々に、多分2年としない間に廃刊になってしまいました。

…などといったことを、どうして私が知っているのか?

そうです、まさにMyBirthday創刊前後に占い業界に入り、

占いライターとして仕事をスタートさせたのです。

そして、そののち、μ(ミュー)の編集長と1年ちょっとの間、

べた~っと一緒にお仕事をしていたから。

ですから、この「占いをまとう少女たち」が刊行された2019年、

すぐにこの本に飛びつきました。

もちろん私・太陽の魔女マリィだけでなく、

月の魔女・小泉茉莉花も同じです。

とりわけMyBirthdayに毎号、執筆していた月の魔女ですから、

感慨もひとしおだったのではないかしら。

前置きが長くなりました。

この本は気軽に読もうと思って、サクサクと読み進める本ではありません。

橋迫瑞穂さんは宗教社会学者。

ですから一般書とはいえ、軽い論文を読んでいるような感じ。

MyBirthdayという、少女たちに愛されてきた雑誌を通して、

占いとおまじない、そして宗教とのかかわりにまで言及されています。

創刊当初から年代順に、占い&おまじないの変遷、

そして読者である少女たちの受け止め方に触れています。

さらに、オウム真理教に代表されるような「宗教ブーム」の時代にも

なぜMyBirthdayは暴力の道へと走らなかったのかを考察。

なかなかにヘビィな本なのです。

私自身の仕事史と重なっているので、大変興味深く読みましたが、

宗教とどう関わったのか、あるいは関わらなかったのか、

それが最後の落としどころとなる構成には、ちょっとびっくり。

なぜって、占いと(あるいは、おまじない)と宗教とは

かなり近い所に位置しているけれど、

実際のところは宗教ではないのだ、と最初から認識していたから。

…いろいろなことを考えさせられる一冊でしたが、

ほんの小さなミスと思われる記述がいくつかありました。

たとえば、Sugar氏は鏡リュウジ氏の弟子である、なんてことですけど。

これ、違ってますから。

2人は仲良しだけれど、お弟子じゃありません。

まあ、これは枝葉末節であり、本書の体勢には全く問題ないことなので

読まなかったことにして。

何であれ、MyBirthdayという雑誌の変遷を通して、

私たちや、その頃少女だった女性たちがどう生き、どう考え、

そして占いとどうかかわってきたのかを考えるのにピッタリの1冊です。

太陽と月の魔女のおすすめ本 第36回「60代からの星占い 2024年」ジュヌビエーヴ・沙羅 [太陽と月の魔女のおすすめ本]

こんにちは。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第36回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

ジュヌビエーヴ・沙羅 著「60代からの星占い 2024年」(ブティック社)です。

私たち太陽と月の魔女(( 太陽の魔女=マリィ・プリマヴェラ&月の魔女=小泉茉莉花))は

沙羅さんと古くからのおつきあいがあり、

月の魔女に至っては共著(『夢占い』ナツメ社 ほか)もあるという間柄です。

その沙羅さんがムック本を出版なさいました。

題して『60代からの星占い 2024年』!

60代からの、ですってよ!

まずはこれにビックリしました。

でも、よくよく考えてみれば今の60代の女性たちは

大衆化された星占いの洗礼を受けた第一世代。

その女性たちに向けての本があっても、当然と言えば当然です。

そして嬉しいことに2024年、つまり来年の運勢が書かれている!

表紙のサーモンピンクが美しいし、

並んで立っている二人の女性の姿も、浮ついてなくて、とても好ましい。

さて、本を開くと、

12星座別に、2024年1年間の大まかな運勢と、

運勢のアップダウンをグラフ化したもの。

そして1月から12月まで、

全体運、注意すべきこと、ラッキーデー、アンラッキーデーが記されています。

たいへんなボリュームで、読み応え十分。

もちろん60代からの、ですから、年配者の生活に即した内容です。

60代からの、というタイトルではあるけれど、

誰が読んでも、あ、私のことだ!と思ってしまうのではないかしら。

そう、年齢や立場を問わずに、来年2024年の運勢を知りたい方なら

ぜひ、おすすめしたい1冊なのです。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第36回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

ジュヌビエーヴ・沙羅 著「60代からの星占い 2024年」(ブティック社)です。

私たち太陽と月の魔女(( 太陽の魔女=マリィ・プリマヴェラ&月の魔女=小泉茉莉花))は

沙羅さんと古くからのおつきあいがあり、

月の魔女に至っては共著(『夢占い』ナツメ社 ほか)もあるという間柄です。

その沙羅さんがムック本を出版なさいました。

題して『60代からの星占い 2024年』!

60代からの、ですってよ!

まずはこれにビックリしました。

でも、よくよく考えてみれば今の60代の女性たちは

大衆化された星占いの洗礼を受けた第一世代。

その女性たちに向けての本があっても、当然と言えば当然です。

そして嬉しいことに2024年、つまり来年の運勢が書かれている!

表紙のサーモンピンクが美しいし、

並んで立っている二人の女性の姿も、浮ついてなくて、とても好ましい。

さて、本を開くと、

12星座別に、2024年1年間の大まかな運勢と、

運勢のアップダウンをグラフ化したもの。

そして1月から12月まで、

全体運、注意すべきこと、ラッキーデー、アンラッキーデーが記されています。

たいへんなボリュームで、読み応え十分。

もちろん60代からの、ですから、年配者の生活に即した内容です。

60代からの、というタイトルではあるけれど、

誰が読んでも、あ、私のことだ!と思ってしまうのではないかしら。

そう、年齢や立場を問わずに、来年2024年の運勢を知りたい方なら

ぜひ、おすすめしたい1冊なのです。

太陽と月の魔女のおすすめ本 第35回「スバっと!叶える手帳2024」珠希 [太陽と月の魔女のおすすめ本]

こんにちは。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第35回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

珠希・著「スバっと!叶える手帖2024」です。

そろそろ来年の手帳やカレンダーのことも考えようか、という10月半ば。

占い師のSTELLAさんが、こんな1冊をプレゼントしてくださいました。

ズバリ、使う手帳、です。

どう使うかというと、

まずは新月と満月の日に、珠希さんのYouTubeライブを見る。

そこで珠希さんや視聴者と一緒に

新月(満月)の誓いやお願いごとを、この手帳に書き出す。

さらに珠希さんがタロットを引くので、その結果も書く。

そして遠隔レイキヒーリングもしてくださるので、

その際のアフォメーション(誓い)も書き込む。

こうやって、どんどん願いを叶えていくために、この手帳を使うんですって。

また、この手帳には新月、満月ごとの運勢が書かれています。

占ったのはSTELLAさん。

さらに各月のワークというのがあって、

願望を素直にかなえるために役立ちそうなワークが用意されています。

薄い手帳なのに、盛りだくさん!

もちろん普通に使える日付入りのページもあります。

珠希ファン、占いファンはもちろんのこと、

願望を叶え、ポジティブに生きていきたい方にもおすすめの1冊です。

※手に入れたかったら、下記のサイトまで。

https://tamakitarot.hp.peraichi.com/diary2024/

※STELLAさん X(旧Twitter)

https://twitter.com/ste11a1230

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第35回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

珠希・著「スバっと!叶える手帖2024」です。

そろそろ来年の手帳やカレンダーのことも考えようか、という10月半ば。

占い師のSTELLAさんが、こんな1冊をプレゼントしてくださいました。

ズバリ、使う手帳、です。

どう使うかというと、

まずは新月と満月の日に、珠希さんのYouTubeライブを見る。

そこで珠希さんや視聴者と一緒に

新月(満月)の誓いやお願いごとを、この手帳に書き出す。

さらに珠希さんがタロットを引くので、その結果も書く。

そして遠隔レイキヒーリングもしてくださるので、

その際のアフォメーション(誓い)も書き込む。

こうやって、どんどん願いを叶えていくために、この手帳を使うんですって。

また、この手帳には新月、満月ごとの運勢が書かれています。

占ったのはSTELLAさん。

さらに各月のワークというのがあって、

願望を素直にかなえるために役立ちそうなワークが用意されています。

薄い手帳なのに、盛りだくさん!

もちろん普通に使える日付入りのページもあります。

珠希ファン、占いファンはもちろんのこと、

願望を叶え、ポジティブに生きていきたい方にもおすすめの1冊です。

※手に入れたかったら、下記のサイトまで。

https://tamakitarot.hp.peraichi.com/diary2024/

※STELLAさん X(旧Twitter)

https://twitter.com/ste11a1230

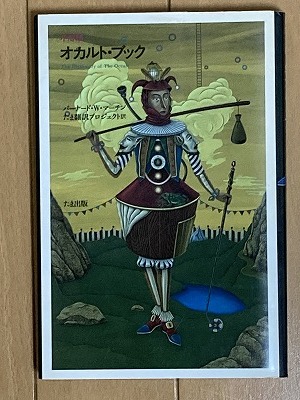

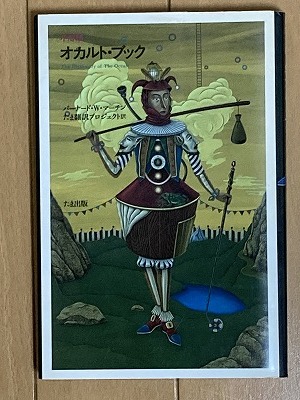

太陽と月の魔女のおすすめ本 第34回「不思議 オカルト・ブック」バーナード・W・マーチン(たま出版) [太陽と月の魔女のおすすめ本]

こんにちは。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第34回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

バーナード・W・マーチン著/たま翻訳プロジェクト訳

「不思議 オカルト・ブック」です。

いったいいつ頃、手に入れたのか記憶がないのですが、

気がついたら私の本棚の中に紛れ込んでいました。

奥付を見ると、1993年12月10日発行と記されていますから、

ちょうど30年前の本ですね。

著者のバーナード・W・マーチンは、長年にわたって神秘学や超科学を研究し、

ラジオでの講義を行ってきた方だそうで。

それ以上の情報を見つけることができませんでした。

しかし著者がどんな経歴を持つか以上に

本の中身が大切です。

で、この本は小事典。

原題が「The Dictionary of Occult」とあるように

オカルト的な事柄、つまり超自然の現象や神秘的な事柄を

事典のスタイルで網羅しています。

ランダムにその項目をピックアップしてみると

陰陽

共時性(synchronicity)

睡眠

火占い(pyromancy)

魔女の印

惑星…エトセトラ。

そう、占いから神秘学から、あるいは魔女学から、というように

オカルトと括られたありとあらゆる事柄を解説しているのです。

ただね、残念なことに小事典ですから、その説明が必要最小限。

まぁ、知りたいことのサワリだけ知識を得て、

そのあとは自分でもっと深く勉強しなさい、ということなのでしょう。

白状すると、私はこの本を読破しておりません。

時折、気になる項目を開いて、なるほどねぇ…といった読み方をしています。

きっと、それでいいのだと思うのです。

そんな使い方ができる気軽な本、と思ってください!

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第34回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

バーナード・W・マーチン著/たま翻訳プロジェクト訳

「不思議 オカルト・ブック」です。

いったいいつ頃、手に入れたのか記憶がないのですが、

気がついたら私の本棚の中に紛れ込んでいました。

奥付を見ると、1993年12月10日発行と記されていますから、

ちょうど30年前の本ですね。

著者のバーナード・W・マーチンは、長年にわたって神秘学や超科学を研究し、

ラジオでの講義を行ってきた方だそうで。

それ以上の情報を見つけることができませんでした。

しかし著者がどんな経歴を持つか以上に

本の中身が大切です。

で、この本は小事典。

原題が「The Dictionary of Occult」とあるように

オカルト的な事柄、つまり超自然の現象や神秘的な事柄を

事典のスタイルで網羅しています。

ランダムにその項目をピックアップしてみると

陰陽

共時性(synchronicity)

睡眠

火占い(pyromancy)

魔女の印

惑星…エトセトラ。

そう、占いから神秘学から、あるいは魔女学から、というように

オカルトと括られたありとあらゆる事柄を解説しているのです。

ただね、残念なことに小事典ですから、その説明が必要最小限。

まぁ、知りたいことのサワリだけ知識を得て、

そのあとは自分でもっと深く勉強しなさい、ということなのでしょう。

白状すると、私はこの本を読破しておりません。

時折、気になる項目を開いて、なるほどねぇ…といった読み方をしています。

きっと、それでいいのだと思うのです。

そんな使い方ができる気軽な本、と思ってください!

太陽と月の魔女のおすすめ本 第33 回 まじないの文化史 新潟県立歴史博物館監修 [太陽と月の魔女のおすすめ本]

月の魔女・小泉茉莉花です。

太陽と月の魔女のおすすめ本をご紹介します。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第33回は月の魔女・小泉茉莉花のおすすめ本。

「まじないの文化史」 新潟県立歴史博物館監修 河出書房新社

この本はたぶんツイッターで紹介されていたのをみて知ったような記憶があります。

呪い系は好物なので、すぐに買いました。

その昔、おまじないの記事のオーダーがとても多く、

おまじないの根拠を求めて、この手の本をたくさん読みました。

最近はおまじないはあまりみかけませんね。

まじないの文化史は新潟県立歴史博物館での

2016年の「おふだにねがいを―呪符ー」という展覧会の図録をベースに

作られた本です。

そのため、写真や絵がいっぱいで、とてもわかりやすい

展示では「人びとを幸せにする」おふだやまじない限定でしたが、

この本は、「人びとを不幸にするまじない」についてものっています。

第一章は呪いの古代史

第二章は呪いのかたち

第三章は呪文の言葉は急々如律令

第四章は生きている叙述

第五章は願をかける

おふだがメインです。

文を読むだけでなく、実際のお札の写真があるととても説得力があります。

2020年5月初版ですが、今やとても有名になった妖怪アマビエについてものっています。

お札を使って願いをかける一番よく知られている方法は七夕の短冊だそう。

何度読んでも新しい発見があって、楽しい本です。

太陽と月の魔女のおすすめ本をご紹介します。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第33回は月の魔女・小泉茉莉花のおすすめ本。

「まじないの文化史」 新潟県立歴史博物館監修 河出書房新社

この本はたぶんツイッターで紹介されていたのをみて知ったような記憶があります。

呪い系は好物なので、すぐに買いました。

その昔、おまじないの記事のオーダーがとても多く、

おまじないの根拠を求めて、この手の本をたくさん読みました。

最近はおまじないはあまりみかけませんね。

まじないの文化史は新潟県立歴史博物館での

2016年の「おふだにねがいを―呪符ー」という展覧会の図録をベースに

作られた本です。

そのため、写真や絵がいっぱいで、とてもわかりやすい

展示では「人びとを幸せにする」おふだやまじない限定でしたが、

この本は、「人びとを不幸にするまじない」についてものっています。

第一章は呪いの古代史

第二章は呪いのかたち

第三章は呪文の言葉は急々如律令

第四章は生きている叙述

第五章は願をかける

おふだがメインです。

文を読むだけでなく、実際のお札の写真があるととても説得力があります。

2020年5月初版ですが、今やとても有名になった妖怪アマビエについてものっています。

お札を使って願いをかける一番よく知られている方法は七夕の短冊だそう。

何度読んでも新しい発見があって、楽しい本です。

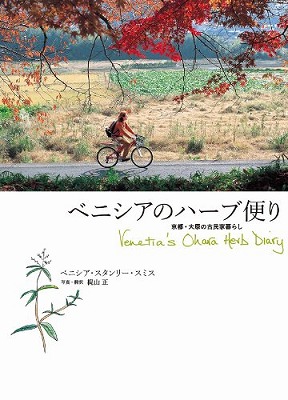

太陽と月の魔女のおすすめ本 第32回「ベニシアのハーブ便り」ベニシア・スタンリー・スミス(世界文化社) [太陽と月の魔女のおすすめ本]

こんにちは。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第32回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

ベニシア・スタンリー・スミス 著/梶山正 翻訳&写真「ベニシアのハーブ便り」です。

著者のベニシアさんを、

NHKで放送され続けている「猫のしっぽカエルの手」という番組でご存知の方も多いでしょう。

そのベニシアさん、今年6月21日に病気のため、亡くなりました。

72歳だったそうです。

というわけで、今回はベニシアさんの最初の著作をご紹介します。

この本のサブタイトルは「京都・大原の古民家暮らし」。

ハーブを中心に据えて、

ベニシアさんの京都・大原の里での暮らしを綴っています。

夫であり写真家である梶山正さんの美しい写真、

ベニシアさんの手によるイラストが盛りだくさんの、素敵な本です。

何より嬉しいのは、ハーブの使い方がどっさり掲載されていること。

まあ、ハーブ便りと銘打っているから、当然と言えば当然なんですが、

レシピ110種類のほかに

手作り石鹸、チンキなどハーブの利用方法がいっぱいです。

残念ながら、今すぐに実践できるものは、実は少ないのです。

というのも手元にハーブがないから。

近所のスーパーに走っても、手に入るハーブは限られています。

それでも、いつの日か、私も小さなベランダにハーブたちを植え、

ベニシアさんの真似ごとをしたいなぁ…と思ってしまいます。

さて、この本は、春3月に始まり、夏、秋、冬と順を追って

毎月のハーブの話や、大原暮らしのあれこれが綴られています。

間にはベニシアさんの生い立ちや思い出話なども。

こういったエッセイを読むのも、また、楽しいものです。

ベニシアさんはイギリスの貴族の家に生を受け、

19歳で国外脱出。

インドを経て、日本に来ました。

イギリスに住み続けていたら貴族の娘として

贅沢な暮らしもできたでしょう。

しかし3人の子連れで日本に渡ったベニシアさんは、

京都に英語学校を作って生計を立て、

大原の里の古い民家で暮らし続け、その生涯を閉じたのです。

この本には、大原の古民家での生活が、

実に羨ましくなるほど素敵に描かれています。

もちろんハーブをいかに利用するかも、様々な角度から語られていますが、

同時に、本物の豊かな暮らしとはこういうものなのだ、ということも教えくれます。

何度も言いますが、写真も含めて、本当に素敵な本です。

ベニシアかぶれしちゃいそうな本です。

他にもベニシアさんの著書は何冊もあるので

気になるものから手に取ってみるのもいいでしょうね。

※ベニシア・スタンリー・スミスさんのご冥福をお祈りいたします。

太陽の魔女マリィ・プリマヴェラです。

太陽と月の魔女がどんな本を読んで星占いや魔女学をお勉強してきたか、

あるいは太陽と月の魔女の愛読書をご紹介いたします。

第32回は太陽の魔女マリィのおすすめ本。

ベニシア・スタンリー・スミス 著/梶山正 翻訳&写真「ベニシアのハーブ便り」です。

著者のベニシアさんを、

NHKで放送され続けている「猫のしっぽカエルの手」という番組でご存知の方も多いでしょう。

そのベニシアさん、今年6月21日に病気のため、亡くなりました。

72歳だったそうです。

というわけで、今回はベニシアさんの最初の著作をご紹介します。

この本のサブタイトルは「京都・大原の古民家暮らし」。

ハーブを中心に据えて、

ベニシアさんの京都・大原の里での暮らしを綴っています。

夫であり写真家である梶山正さんの美しい写真、

ベニシアさんの手によるイラストが盛りだくさんの、素敵な本です。

何より嬉しいのは、ハーブの使い方がどっさり掲載されていること。

まあ、ハーブ便りと銘打っているから、当然と言えば当然なんですが、

レシピ110種類のほかに

手作り石鹸、チンキなどハーブの利用方法がいっぱいです。

残念ながら、今すぐに実践できるものは、実は少ないのです。

というのも手元にハーブがないから。

近所のスーパーに走っても、手に入るハーブは限られています。

それでも、いつの日か、私も小さなベランダにハーブたちを植え、

ベニシアさんの真似ごとをしたいなぁ…と思ってしまいます。

さて、この本は、春3月に始まり、夏、秋、冬と順を追って

毎月のハーブの話や、大原暮らしのあれこれが綴られています。

間にはベニシアさんの生い立ちや思い出話なども。

こういったエッセイを読むのも、また、楽しいものです。

ベニシアさんはイギリスの貴族の家に生を受け、

19歳で国外脱出。

インドを経て、日本に来ました。

イギリスに住み続けていたら貴族の娘として

贅沢な暮らしもできたでしょう。

しかし3人の子連れで日本に渡ったベニシアさんは、

京都に英語学校を作って生計を立て、

大原の里の古い民家で暮らし続け、その生涯を閉じたのです。

この本には、大原の古民家での生活が、

実に羨ましくなるほど素敵に描かれています。

もちろんハーブをいかに利用するかも、様々な角度から語られていますが、

同時に、本物の豊かな暮らしとはこういうものなのだ、ということも教えくれます。

何度も言いますが、写真も含めて、本当に素敵な本です。

ベニシアかぶれしちゃいそうな本です。

他にもベニシアさんの著書は何冊もあるので

気になるものから手に取ってみるのもいいでしょうね。

※ベニシア・スタンリー・スミスさんのご冥福をお祈りいたします。